Autor

Dipl.-Ing.Uwe

Petersen, vormals

Mitarbeiter im BSH, ist ein Fachmann von hohen Graden. Uwe Petersen ist Freier

Sachverständiger (BVFS) zu diesen Fragen (Tel:

+49 (0)40 84 05 67 40 - Fax: +49 (0)40 84 05 67 41) und

ehrenamtlicher

Referent für "Elektronische Navigation" der Kreuzer-Abteilung des

DSV.

FUNKNAVIGATION:

FUNKNAVIGATION:

ENTWICKLUNG

UND ZUKUNFT

(2005)

Dipl.-Ing.

U. Petersen

Im Jahr 2000 war die

vorfristige, wirtschaftlich bedingte Rücknahme der künstlichen

Signalverschlechterung (SA) bei dem von den USA betriebenen

Satelliten-Navigationsverfahren "Global Positioning System" (NAVSTAR-GPS)

das herausragende Ereignis.

Im

Frühjahr des Jahres 2001 überraschte das BMVBW (Bundesministerium für

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) mit der Aussage, daß sich die Bundesrepublik

Deutschland bei der Schiffssicherheit nur noch auf GNSS

(Global Navigation

Satellite System,

GPS und/oder GALILEO) stützen werde. Eine Absicherung von GNSS sei nicht

erforderlich, als Backup genügten die an Bord vorhandenen Einrichtungen wie

z.B. Inertialsysteme, Echolot usw.

Ende

September 2001 warnte im Gegensatz dazu das BMBF (Bundesministerium für

Bildung und Forschung)

vor möglicher eingeschränkter Verwendbarkeit von GPS!

Am

26.März 2002, mit 15 Monaten Verzug, fiel endlich die Entscheidung der europäischen

Verkehrsminister für den Aufbau von GALILEO.

Am

26. Juni 2004 unterzeichneten die USA und die EU das Abkommen über

einheitliche Signalstrukturen bei GPS und GALILEO. Damit war der Weg für ein

echtes Kombisystem geebnet.

Die

Eigenschaften von GPS sind ohne Zweifel hervorragend. Inzwischen wird jedoch

offen über die Gefahren gesprochen, GPS als einziges Navigationssystem zu

verwenden; selbst die Luftfahrt spricht bei GPS nur noch vom primären nicht

aber einzigen (sole mean) Navigationssystem. Die US President`s Commission on

Critical Infrastructure Protection hatte schon 1997 ausdrücklich auf die Störanfälligkeit

von GPS hingewiesen und daß dies offensichtlich von den zivilen Nutzern, im

Gegensatz zu den militärischen, immer noch nicht ausreichend zur Kenntnis

genommen werde. Auch die Studie des VOLPE Research Center (10.Sept.2001 veröffentlicht)

macht deutlich, daß GPS-Backup-Systeme zur Sicherung unabdingbar sind. Statt

dessen begibt man sich, alle Warnungen aus Fachkreisen ignorierend, verstärkt

in die Abhängigkeit von GPS und es werden national oder international Verfahren/Systeme

zur Verwendung an Bord vorgeschrieben bzw. vorgeschlagen, die bei ihrer

Anwendung allein auf GPS-Positionen und/oder -Zeittakten basieren. Das Global

Maritime Distress and Safety System (GMDSS),

Automatic Identification System (AIS),

Electronic Chart Diplay and Information System (ECDIS)

aber auch die Bahnführung sind auf GPS als sogenanntes Stand-Alone-Verfahren

angewiesen. Insbesondere auf den Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen wird die

Zeit für notwendige Querschecks immer kürzer. Es wird bereits auf die Gefahr

von GPS unterstützten Strandungen, Kollisionen und auch dem Verlust von

Menschenleben hingewiesen. Sind doch ähnliche Zusammenhänge aus der

Vergangenheit bei der Einführung von Radar oder Autopiloten bekannt,

spektakulär waren z.B. die radarbedingte Kollision "Stockholm" /

"Andrea Doria", und die GPS/Bahnführungsbedingte Strandung

"Royal Majestic" und "Silja Europa".

Für

die staatlichen Verwaltungen besteht die Verpflichtung, auf Gefahren und Mängel

hinzuweisen, die für die ganze Gesellschaft aus einer einseitigen Abhängigkeit

großer, kritischer Infrastrukturbereiche von ungesicherten Systemen

resultieren. Darüber hinaus haben die Verwaltungen dafür zu sorgen, daß

sich durch stützende Systeme die Unsicherheit der benötigten Systeme nicht

katastrophal auswirken können. Die USA reagierte auf die Gefährdung von GPS

nach dem 11.Sept.2001 sehr schnell, am 7.März 2002 lag vom DoT ein

Aktionsplan zur Absicherung der auf GPS beruhenden Infrastrukturbereiche vor.

Hingegen zeigen sich die EU ebenso wie die Mitgliedsstaaten weiterhin

weitgehend als beratungsresistent, man ist auf GALILEO fixiert.

GPS-Verfahren

mit verschieden großen Fehlern

GPS

läßt eine kontinuierliche, dreidimensionale Standort- und

Geschwindigkeitsbestimmung zu. Das Verfahren bietet zwei Dienste mit

unterschiedlichen Eigenschaften. Der sogenannte Precise Positioning Service (PPS),

früher P-Code genannt, ist codiert und verschlüsselt. Er steht nur den

Streitkräften der USA und ihren Verbündeten zur Verfügung. Der zweite

Dienst, Standard Positioning Service (SPS), früher C/A-Code genannt,

ist einfacher kodiert, unverschlüsselt und allen Nutzern zugänglich. Aber

auch er wurde ursprünglich nur für militärische Zwecke entwickelt, zur

Synchronisation der Empfänger auf den P-Code.

Seit

Oktober 2001 liegen die GPS-Spezifikationen für den Betrieb, nach der am

2.Mai 2000 abgeschaltete Signalverschlechterung (SA), vor. Danach übersteigt

der Positionsfehler in 95% (PDOP ≤6) aller Fälle nicht ±13m;

vorausgesetzt wird dabei, daß alle mehr als 5° über dem Horizont stehenden

Satelliten benutzt werden. Damit ist jetzt auch im zivilen Bereich eine

Geschwindigkeitsermittlung möglich.

Die

Wahrscheinlichkeitsangabe, daß 95% aller Positionsermittlungen mit einem

Fehler von maximal ±13m behaftet sind, bedeutete nicht, daß bei jeweils 100

Messungen nur 5 eine größere Unsicherheit als ±13m aufweisen. Der

Wahrscheinlichkeitsangabe liegt jeweils ein Zeitraum von 24 Stunden

(Wiederholung der Satellitengeometrie) zugrunde. Theoretisch könnten also für

die Dauer von 72 Minuten (5% von 24 h) Fehler über ±13m auftreten. Über den

maximalen Fehler werden nur indirekte Angaben gemacht. Er soll gemittelt über

1 Jahr in 99,79% aller Fälle das sechsfache, d.h. ±78m nicht übersteigen.

GPS befindet sich seit längerer

Zeit in einem hervorragenden Zustand, z.Z. sind 27 bis 30 Satelliten aktiv,

garantiert werden von den USA aber nur 24 mit einem kurzzeitigen Minimum von

22, hierfür gelten auch die SPS-Spezifikationen. Als Folge des

augenblicklichen Überangebotes ergeben sich bei der Positionsermittlung sehr

viel geringere Fehler (teilweise unter ±10m) als erwartet und von den USA

zugesagt, es sei denn, es liegt eine Abschattung vor, z.B. in Fjorden oder Häuserschluchten.

Die

aktiven Satelliten sind allerdings unterschiedlich ausgestattet, wie ihrer

Zugehörigkeit zu den Blöcken: II, IIA und IIR zu entnehmen ist. So haben die

Block II / IIA-Satelliten z.B. eine Konstruktionslebensdauer von 7,5 Jahren

mit einer erwarteten mittleren Betriebsdauer von 6 Jahren; für die Block

IIR-Satelliten (Replacement satellites) lauten die entsprechenden Zahlen 10

und 7,5 Jahre. Aus diesen rechnerischen Lebenserwartungen könnten sich

erhebliche Probleme ergeben, denn es tun inzwischen 14 Satelliten mehr als 9

Jahre Dienst, davon: 7 zwischen 9 und 12,

7 über 12 Jahre.

Neben

den als kritisch angesehenen Uhren, sind andere funktionsnotwendige Baugruppen

(laut Aussage 2nd Space Operation Squadron at Schriever Air Force Base) bei 13

der Block II / IIA-Satelliten nicht gedoppelt, z.B. der Daten-Bus und die

Navigations-Einheit. Der Ausfall einer oder beider Einheiten bedeutet

unwiederbringlich das Ende der Navigationsfunktion des Satelliten.

Es

muß also jederzeit mit überraschenden Ausfällen aus der Menge der "überalterten"

Satelliten gerechnet werden.

Als

Absicherung des Systems werden Ersatzsatelliten vorgehalten, ihre Zahl

schwankt je nach Nachrichtenquelle. Aber es genügt nicht Satelliten zu

lagern, sie müssen auch gestartet und in Betrieb genommen werden. Bei den

zuletzt gestarteten Block IIR-Satelliten lagen zwischen Start und

Betriebsaufnahme im Orbit 2 bis 3 Wochen.

Man

arbeitet daran, innerhalb von 72 Stunden zu starten und anschließend nach 7

Tagen ein einwandfreies Navigationssignal auszusenden. Angaben über die

maximale Startfolge liegen nicht vor, schließlich benötigt jeder Satellit

eine gesonderte Transportrakete.

Es

sind aufgrund der vorstehenden Tatbestände einige Unsicherheiten des Global

Positioning Systems unverkennbar. Wobei nicht darauf vertraut werden kann, daß

das Militär ja ein funktionsfähiges System benötigt. GPS enthält die Möglichkeit,

seine Funktionsfähigkeit durch Verschieben von Satelliten für ein

Krisengebiet zu optimieren allerdings unter Genauigkeitsverlusten für andere

Gebiete.

Volle

Betriebsbereitschaft 1995

Die

Entwicklung des Satelliten-Navigationsverfahrens GPS-NAVSTAR begann in den

70er Jahren. Es wurde allein für die Sicherheitsbelange der USA aufgebaut.

Die Voraussetzung der vollen, militärischen Betriebsbereitschaft war am

27.April 1995 erreicht. Das DoT erklärte NAVSTAR-GPS am 17.Juli 1995 für

voll verwendungsfähig (Full Operational Capability, FOC).

Bereits

am 8.Dezember 1993 erklärte der US Verteidigungsminister (DoD) gegenüber dem

US Verkehrsminister (DoT) die sogenannte Initial Operational Capability (IOC);

es waren 24 Satelliten (21 plus 3 Reservesatelliten), Block I und II, in

Betrieb. Am 23.März 1994 gab der US Verkehrsminister für zivile Anwender GPS

als betriebsklar und den Vorgaben der SPS-Definition entsprechend frei. Mit

ihr erlangte NAVSTAR-GPS einen Status, vergleichbar dem von LORAN-C. Der

Betreiber des Verfahrens unterwarf sich einer Informationsverpflichtung über

den jeweiligen Verfahrenszustand. Die offizielle Freigabeerklärung im Federal

Register, dem Amtsblatt der USA, enthält hierzu Einzelheiten. Sie wurden später

mehrfach ergänzt.

Ungewißheit

bei ziviler GPS-Anwendung

Der

Tatbestand, daß das GPS-Verfahren vorrangig für die Sicherheitsbelange der

USA, d.h. für militärische Zwecke, entwickelt und aufgebaut wurde, darf nie

außeracht gelassen werden. Es enthält dementsprechend Möglichkeiten, den

Zugang und die Anwendung seitens nicht autorisierter Nutzer, zu denen auch die

zivilen Anwender gehören, zu erschweren oder gar zu verhindern. Auch die

neuen Satelliten müssen weiterhin "SA-fähig" sein. Alle Zusagen

der USA enthalten daher auch weiterhin

offen oder verdeckt immer die

Einschränkung: solange es die Sicherheit der USA zuläßt. Falls der US

Verteidigungsminister mit Zustimmung des Präsidenten der USA die Sicherheit für

gefährdet erklärt, können bei GPS auch zukünftig ohne Warnung für nicht

autorisierte Nutzer Verwendungsbeschränkungen eingeführt werden. Die

Entscheidung über Verfahren und Umfang liegt beim Verteidigungsministerium

der USA (DoD). Eine globale Beschränkung, wie sie vormals SA darstellte, ist

jedoch nicht mehr vorgesehen. Die

USA wollen die Verwendungseinschränkungen auf das jeweilige Konfliktgebiet

begrenzen. Derartige Veränderungen der Positionsunsicherheit lassen sich nur

erkennen, wenn ein mindestens ebenso genaues, unabhängiges

Vergleichsverfahren eingesetzt wird.

Während

der Kosovo-Krise wurden Teile der sonst frei zugänglichen Informationen für

zivile Nutzer gesperrt. Auswirkungen auf die normale Navigation gab es aber

nicht. Während des Irak-Krieges kam es zu örtlich begrenzten

Verwendungseinschränkungen.

GPS

Modernisierung

Bereits

1995 begannen Bemühungen, das militärische Potential von PPS zu erhöhen,

der Systementwurf ist schließlich schon 30 Jahre alt.

Das

Ende einer längeren Diskussion war am 28.März 1996 die Richtlinie des US Präsidenten

(Presidental Decision Directive, PDD) für die zukünftige Handhabung und

Nutzung von GPS und seiner von den US-Verwaltungen bereitgestellten Ergänzungen.

Sie wurde am 15.Dezember 2004

durch eine neue Richtlinie zur Politik der satellitengestützten Einrichtungen

zur Verwendung von Position und Zeit ersetzt. Die Dreiteilung politische

Ziele, politische Richtlinie, Verantwortung der Ministerien ist geblieben, es

wurde aber eine Verstärkung der Sicherheitsgesichtspunkte und eine Verschärfung

der Richtlinien für den Export sensibler Techniken vorgenommen:

1)

GPS-SPS wird weiterhin kostenlos, kontinuierlich, weltweit für

friedliche Verwendung zur Verfügung gestellt.

2)

GPS und die staatlicherseits vorgenommenen Ergänzungen (DGPS, LAAS,

WAAS) bleiben in der Entscheidungsverantwortung der National Command

Authorities (Präsident, Verteidigungsminister, Oberster Stabschef).

4)

Es wird ein ständiger Ausschuß unter wechselnder Leitung DoD und DoT

eingerichtet (National Space-Based Positioning, Navigation, and Timing

Executive Committee)

5)

Die fremden Systeme und Ergänzungen sind in ihren möglichen Wirkungen

auf die Sicherheit der USA einzubeziehen.

6)

Die Verantwortung für GPS und die Ergänzungssysteme wird aufgeteilt

auf die Ministerien für:

--

Verteidigung: Entwicklung

(auch Zusatzlasten für globale SAR-Zwecke und

Backup-Systeme), Betrieb von GPS, Fragen der mil. Nutzung,

--

Verkehr: Fragen der

zivilen Nutzung, Entwicklung, Betrieb von Ergänzungssystemen für zivile

Infrastruktur,

--

Handel: Fragen der

Frequenz-Sicherung und –Beschaffung,

--

Äußeres: Verbreitung von

GPS als internationales Standard-Navigationverfahren zur Vermeidung von

Gefahren für die US Wirtschaft,

--

Nationale Sicherheit: Fragen

der Nutzung für Innere Sicherheit, Abwehr gefährlicher Nutzungen und Störungen

im Inland.

Am

1.Mai 2000 wurde das vorzeitige Abschalten von SA in einer Pressekonferenz des

Weißen Hauses veröffentlicht. Dort wurde auf Befragen auch bestätigt, daß

DGPS weiterhin notwendig sei. Jedoch verweigerte der Vertreter des

Verteidigungsministeriums Auskünfte über Einzelheiten der Störung bzw.

Einschränkung der GPS-Nutzung zu Konfliktzeiten und in Konfliktzonen. Mit

einer Sondermaschine sandte der US Präsident Mr. GOLDIN (Chef der NASA) zum

2.Mai zur internationalen Satelliten-Navigationstagung GNSS 2000 nach

Edinburgh, um bekannt zu geben, daß SA in der Nacht abgeschaltet worden sei.

Gründe

des vorzeitigen Abschaltens waren die US GPS-Frequenzwünsche für die

bevorstehende World Radiocommunication

Conf. 2000 (WRC-2000) und das

geplante europäische Satellitensystem GALILEO; den Termin der Bekanntgabe

bestimmte die GNSS-Tagung mit über 500 Teilnehmern(optimale Öffentlichkeit!).

Mit

dem Abschalten von SA verminderte sich zwar der Positionsfehler auf ca. 10%

des bisherigen, an den fundamentalen Einschränkungen von GPS änderte sich

jedoch nichts. Für sicherheitskritische Anwendungen, bei denen unentdeckte

Systemfehler sofort zu schwersten Risiken führen, ist GPS allein weiterhin

nicht geeignet (z.B. Durchsteuern Kadetrinne, auch die Empfehlung des BMVBW,

hierbei zugelassenen ECDIS-Anlagen einzusetzen verbessert die Situation

nicht). Die im Auftrag einer US Presidential Decision Directive erstellte

VOLPE-Studie (10.Sept.01 veröffentl.) über die Verwundbarkeit der auf GPS

beruhenden nationalen Verkehrsinfrastruktur fordert für alle

sicherheitskritische Anwendungen die Entwicklung und Einführung geeigneter

GPS-Stütz- bzw. GPS-Backup-Systeme.

Die

Weiterentwicklung des Precise

Positioning Service, PPS, verteilt sich etwa gleich auf Steigerung der

Leistungsfähigkeit und Erhöhung der Störfestigkeit.

Im

Frühjahr 1996 begann man mit Änderungen an der Satelliten-Software, es

wurden bislang freie Plätze des Datentelegramms der Satelliten belegt.

Daneben wurde die Anzahl

der bisher 5 GPS-Monitorstationen erhöht. Stationen der National

Imagery and Mapping

Agency erhielten

GPS-Monitorausstattung (NIMA vormals Defence Mapping Agency (DMA) erhielt als

Folge des 11.Sept. zusätzliche Aufgaben und einen neuen Namen „National

Geospatial-Intelligence Agency“

(NGA) und wurde vom Departm. of Defence ins Departm. of Homeland

eingegliedert). Mit den zugeschalteten NIMA-Stationen stehen jetzt 12

GPS-Monitorstationen zur Verfügung, so daß alle PPS-Signale der

GPS-Satelliten fast ununterbrochen beobachtet werden können. So lassen sich

laufend Bahn-, Zeit- und Gesundheitsdaten der Satelliten ermitteln und damit

die Navigation Message des Master Control Centers für jeden einzelnen

Satelliten schneller aktualisieren. Jeder Satellit hat jetzt außerdem

Bahndatenkorrekturen für alle anderen. Lediglich nach dem Satelliten mit der

jüngsten Aufdatierung muß gesucht werden, um für alle Satelliten die

aktuellsten Korrekturen zu erhalten. Um den Suchvorgang zu beschleunigen,

wurde die Kanalzahl bei den mil. Anlagen erhöht. Mit dieser Maßnahme

verbleibt ein Positionsfehler in der Größenordnung von schätzungsweise ±1..1,5m(SEP).

Für zivile Nutzer ergibt sich leider kein entsprechender Gewinn. Bislang wird

das zivile Signal nicht umfassend überwacht, obwohl dies eigentlich eine

unabdingbare Voraussetzung für die US-Bestrebung sein müßte (PDD 1996), GPS

weltweit als Standard Navigationssystem anerkannt zu bekommen. Das Überwachungsnetz

für das zivile Signal soll 2007 betriebsbreit sein. Zivile Anwender müssen

daher aus technischen Gründen weiterhin damit rechnen, erst 2h (GLONASS

≥6h) nach Auftreten eines Satellitenfehlers darüber sicher informiert

zu sein. So trat beim GPS-Satelliten PRN 22 am 22. Juli 2001 ein empfängerseitig

nicht erkennbarer Uhrenfehler auf. Er wurde zwar von der WAAS-Kontrollstation

sofort erkannt aber für das GPS Master Control Center stand der Satellit für

Kontrollmessungen und notwendige Steuerungsmaßnahmen schon zu tief. Erst nach

111 Minuten konnte der Satellit als fehlerhaft markiert werden. Während der

knapp 2 Stunden erzeugte er örtlich bis zu 300km Positionsfehler. Daß eine

derartige Störung kein Einzelfall ist, zeigte sich am 1.Jan.2004. Bei dem

Satelliten PRN 23 trat um 18:33 Uhr (UTC) ebenfalls ein Uhrenfehler auf. Die

von heutigen Sportbootanlagen nicht erkennbaren Störung endete um ca. 18:20,

als die Bodenkontrolle wieder Zugriff auf den Satelliten hatte und ihn als

unbrauchbar markieren konnte. Messungen in Kiel ergaben in 95% aller Fälle

einen Positionsfehler von ±4,6 sm. In den restlichen 5% erreichte der Fehler

bis zu 22 sm. Dieser Uhrenfehler hatte nach offizieller Mitteilung der USA

Auswirkungen auf die Nutzer in großen Teilen Europas, Afrika, Asien,

Australien und dem äußerten Norden Nordamerikas.

Die

Entscheidung der IGEB für die Modernisierung

des Standard Positioning Service,

SPS, fiel am 27.März 1998. Es wird ein zweites Signal auf der GPS-Frequenz

L2/1227,60MHz eingefügt. Darüber hinaus

sprach man sich für ein drittes Signal L5 aus. Für L5 ist 1176,45MHz

als Frequenz vorgesehen. Dieses Signal ist für Nutzer mit höchsten

Genauigkeitsansprüchen gedacht. Für die normale Navigation wird es keine

Rolle spielen.

Die

angestrebte volle Verfügbarkeit des 2. Signals ab 2008 dürfte jedoch aus

folgenden Gründen unrealistisch sein:

1)

Die Satelliten-Generation IIR (bisher 12 im Orbit) war für

Modifizierungen nicht vorgesehen

Außerdem

hat der bisherige Hersteller Lockheed Martin die Produktion der Block

IIR-Satelliten eingestellt.

Für

die folgende Satelliten-Generation IIF sind Mittel ($ 145 Mio.) für die

Modernisierung der ersten 3 Satelliten und die Konstruktion weiterer 3 bis

2009 freigegeben. Das GPS Joint Program Office (JPO) erwartet nach eigenen

Aussagen aber, daß aus dem Originalkontrakt über 33 Stück 8 beschafft

werden. Hierfür ist aber ein erheblicher Zeitraum einzuplanen, denn die

Satelliten müssen gebaut, getestet und für den Start vorbereitet werden.

Erster Start ist für Mai 2005 geplant. Der Satellit soll erstmals M-Code und

2. ziviles Signal abstrahlen.

2)

Das DoD ist an zusätzlichen,

zivilen Signalen nicht interessiert, es arbeitet im Gegenteil daran, sich von

der Synchronisation über den C/A Code freizumachen. Es benötigt seine

Haushaltsmittel für die Sicherung der Störfestigkeit. Die Kosten der zivil

genutzten Anteile müssen vom DoT aufgebracht werden.

3)

Dem DoD wurde jetzt auch

noch der spezielle Haushaltstitel “GPS“ gestrichen. GPS-Aufwendungen müssen

augenblicklich aus einem Gemeinschaftstitel, der alle mil. Weltraumaktivitäten

enthält, bezahlt werden.

Realistischer

dürfte es daher sein, nicht vor 2012/15 mit einer vollen Verfügbarkeit des

2. Signals zu rechnen. Bisher tragen ca. 5% der Nutzer (Streitkräfte) 100%

der Kosten. Hier sollte auch bedacht werden, daß GPS längst kein reines

Navigationssystem mehr ist. Inzwischen hängen auch viele zeitkritische

Anwendungen von GPS als Zeitbezug ab, z.B. Telefon- und Stromversorgungsnetze,

Internet, Börsentransaktionen aber auch digitale Rundfunk- und

Fernsehsendungen und das Automatic Identification System (AIS).

Auf der WRC, Mai 2000 wurde

die dritte GPS-Frequenz 1176,45MHz(L5 Signal), aber auch die Frequenzen für

das europäische Satelliten-System GALILEO, vorgemerkt.

GLONASS

eine Alternative?

GLONASS

(GLObal NAvigation

Satellite System)

stellt das von der UdSSR entwickelte Gegenstück zu GPS dar. Auch bei ihm wird

mit zwei Frequenzen und Signalen gearbeitet, wobei wiederum ein Signal dem

Militär vorbehalten ist. Allerdings kannte GLONASS zu keiner Zeit eine

Verschlechterung (SA vergleichbar) des zivil nutzbaren Signals. Es war von

Anbeginn mit einem kleinen Fehler behaftet, ca. ±30m, und es konnte daher

auch immer zur Geschwindigkeitsbestimmung eingesetzt werden. 24 Satelliten

bilden das vollständige System. Sie waren erstmals am 18.Januar 1996 in

Betrieb; es erfolgte die Erklärung der vollen Betriebsbereitschaft (FOC). Das

System wurde aber in der Folgezeit nicht sehr gut gepflegt, die Zahl von 24

Satelliten konnte nicht aufrecht erhalten werden, es wurden zudem nicht alle

Systemmängel offengelegt. Bereits nach einem halben Jahr waren nicht mehr 24

Satelliten betriebsbereit, womit letztlich FOC nicht mehr vorlag. Es gibt auch

heute noch keine verbindlichen Zusagen für einen einwandfreien Betrieb.

Inzwischen sind nach zahlreichen Neustarts wieder 11 Satelliten in Betrieb

(letzter Start 26.12.04). Als Systemminimum werden 11 Satelliten für eine

sinnvolle Nutzung angesehen. Das Signal des ersten Satelliten der neue

M-Generation, Start 12.01.01, wurde am 15.04.03 endlich als einwandfrei

gekennzeichnet. Ein weiterer M-Satellit (Start 10.12.03) wurde am 9.12.04 als

nutzbar gekennzeichnet. Die M-Satelliten sollen u.a. eine längere Lebensdauer

aufweisen. Für sicherheitsrelevante Anwendungen ist die Verwendung von

GLONASS allein nicht zu verantworten. Die Zukunft des Systems ist weiterhin

unsicher, auch wenn Präsident Jelzin am 18.Febr.1999 mit einer Anordnung

GLONASS für ausländische Finanzierung öffnete, um es zur Basis eines

internationalen Satelliten-Navigationssystems werden zu lassen (am

10.Febr.1999 gab es die EU-Erklärung zur Entwicklung des Satelliten-Systems

GALILEO). Es bleibt auch abzuwarten, ob die Ankündigung vom 06.Nov.2002 erfüllt

wird, daß zukünftig jährlich 2 bis 3 Start mit jeweils 2 oder 3 Satelliten

erfolgen sollen (2001: 1 Start 3 Sat,

2002: 1 Start 3 Sat, 2003:

1 Start 3 Sat, 2004: 1

Start 3 Sat am 26.12.).

Die Lebensdauer der

GLONASS-Satelliten, vermutlich bedingt durch die begrenzte Nutzbarkeit der

Atomuhren, ist bislang unbefriedigend, schon 80 Satelliten segneten das

Zeitliche. Spätestens in diesem Jahre müssen zudem die Betriebsfrequenzen

der Satelliten wegen Störung anderer Funkdienste geändert werden.

Auswirkungen

auf andere Navigationssysteme

Die

Betriebsaufnahme von GPS-NAVSTAR blieb nicht ohne Einfluß auf die bisherigen

Verfahren.

Es

wurden abgeschaltet:

TRANSIT/NNSS

am 31.Dezember 1996

(Alter 32 J.)

DECCA

(Norwegen)

am 28.Februar 1997

OMEGA

am

30.September 1997

DECCA

(Festland) am

31.Dezember 1999

DECCA

(Engl.,Irl)

am 31.März 2000

(Alter 55 J.)

Geblieben

ist nur LORAN-C, das aus Sicherheitsgründen insbesondere unter den

Bedrohungen

durch

Terrorismus auch dringend erhalten bleiben sollte, ohne es jedoch in der Form

zu benutzen, wie vor mehr als 10 Jahren.

Aber

auch die terrestischen Navigationshilfen, wie Tonnen und Leuchtfeuer, wurden

und werden teilweise erheblich vermindert.

LORAN-C:

Intensive Nutzung in den USA

Ende 1994 endete für die USA

generell die militärische Nutzung von LORAN-C. In den USA wurde infolge der

vollständigen Abdeckung des Landes und der angrenzenden Seegebiete LORAN-C

intensiv sowohl in der Luftfahrt als auch im Landverkehr genutzt. Nach dem

Federal Radionavigation Plan 1994 sollte LORAN-C 2000 abgeschaltet werden, da

GPS alle Aufgaben erfüllen könne. Besonders folgenreich war, daß die

Industrie die Weiterentwicklung von LORAN-C-Anlagen daraufhin einstellte. Ein

von Luftfahrtinstitutionen (FAA, AOPA und ATA) an die APL John Hopkins Univ.

gegebener Studienauftrag "GPS as Stand Alone System" ergab, daß GPS

aus Sicherheitsgründen, zumindest in der Luftfahrt, als einziges

Navigationsmittel (sole mean) ohne Stützung (z.B. Differentialverfahren,

LORAN-C) nicht brauchbar ist. Insbesondere wurde die Gefahr absichtlicher oder

unabsichtlicher Störungen untersucht. Das LORAN-C-System wurde modernisiert,

zentrale Überwachung und Steuerung sind vorgesehen. Für die Haushaltsjahre

2001 und 2002 wurden jeweils Millionenbeträge bereitgestellt. Die Haltung der

Industrie änderte sich aber nicht, nur in Europa wurde aufgrund der veränderten

Technik der hiesigen, neuen LORAN-C-Ketten die Entwicklung wieder aufgenommen.

Augenblicklich finden intensive Untersuchungen statt wieweit LORAN-C,

eventuell ein verbessertes, sogenanntes eLORAN

(enhanced LORAN), als Backup für

GPS für See- und Luftfahrt genutzt werden kann.

Sollte

eine Entscheidung zum langfristigen Bestand von LORAN-C fallen, so wollen die

USA bei der IMO seine Anerkennung als Bestandteil weltweiter Funknavigation

erwirken.

LORAN-C

in anderen Staaten

Der Rat der EU entschied zwar am 25.Febr.1992, daß LORAN-C das künftige,

terrestrische, europäische Navigationsverfahren sein sollte. Heute ist die

Zukunft von LORAN-C für die Europäische Kommission aber ohne Interesse, auf

der Tagesordnung steht GALILEO. Es verfügt für Politiker offenbar über eine

magische Immunität gegen Störungen.

Für den Europäischer Radio

Navigationsplan (ERNP) zeichnet sich ab, daß LORAN-C nach langer Diskussionen

doch wieder angemessen berücksichtigt werden wird.

Bereits

im August 1992 fiel die endgültige Entscheidung für den Ausbau und Betrieb

eines nordwesteuropäischen LORAN-C-Netzes. Von Dänemark, Frankreich,

Deutschland, Irland, Holland und Norwegen wurde das entsprechende Abkommen mit

dem Kostenverteilungsplan unterzeichnet. Mit diesem Abkommen entsprach man der

Entscheidung des Rates der Europäischen Gemeinschaft. Das Netz (NELS,

North-West European

Loran-C System)

besteht aus den sechs vorhandenen LORAN-C-Stationen der norwegischen und der

französischen Ketten, sowie aus zwei neuen Stationen in Norwegen. Sie wurden

zu 4 LORAN-C-Ketten zusammen geschaltet, die im Laufe des Jahres 1996

betriebsklar waren. Hierzu gehörte auch die Vorbereitung des Senders Sylt für

den Betrieb mit einem Nebensender aus der russ. CHAYKA-Kette 8000 zur

Abdeckung der Ostsee. Leider scheiterten im Jahre 1997 die Verhandlungen über

eine schnelle Anbindung der CHAYKA-Station. Langfristig ist die Verbindung zur

CHAYKA-Kette aber weiterhin notwendig. Da aber kurzfristig eine Station auf

dem Territorium der GUS nicht zugeschaltet werden

konnte, war sogar eine zusätzliche Station in Mecklenburg-Vorpommern

geplant.

Im

Mittelmeer-Bereich hat Italien unter Beteiligung der Staaten Frankreich,

Spanien und Algerien die Führung übernommen. Die Stationen in Spanien und

der Türkei existieren allerdings nicht mehr. Die GUS strebt die Einbeziehung

des russischen LORAN-C-Nebensenders auf der Krim (CHAYKA-Kette 8000) an, in

Doppelfunktion als Nebensender der Mittelmeerkette (Bedeckung Schwarzes Meer).

Da es jedoch nicht vorangeht, möchte Italien seine beiden Sender in das

North-West European Loran-C System (NELS) integrieren. Hierbei wird es von

Frankreich unterstützt. Die Zukunft von NELS, die jährlichen Betriebskosten

des Systems einschließlich Control Center Brest und Coordination Center Oslo

betragen lediglich 4,2 Mio. EUR, ist allerdings ungewiß, der Vertrag läuft

am 31.12.2005 aus. Eigentlich hätte das Auslaufen von NELS im Dez. 2004 verkündet

werden müssen, wenn es Ende 2005 erfolgen soll.

Im

Gegensatz dazu wird in England vom Langwellen-Sender Rugby ein

Sendemast für LORAN-C -Versuche umgerüstet. Die General Lighthouse

Association (GLA) will die Zahl der Leuchtfeuer vermindern, Sorgen bereitet

ihr aber das übermäßige Vertrauen der Nutzer in GPS. Es wird davon

ausgegangen, daß LORAN-C das Potential als notwendiges Backup für GPS

besitzt. Zur Bestätigung sollen die Versuche mit Rugby dienen.

Frankreich will LORAN-C

unbedingt bis mindestens 2015 erhalten. Es hat Pläne für zwei weitere

Stationen, Straßburg bzw. Südfrankreich. Außerdem soll die Modernisierung

der norditalienischen Station unterstützt werden, eventuell unter Verwendung

des für die vormals geplante Irland-Station vorgesehene Antennenmastes. Österreich

hat klar erklärt, an LORAN-C als Backup-System für die Satellitensysteme

interessiert zu sein, besonders betont werden dabei die niedrigen Kosten und

die erprobte Technik. Ähnliches gilt für die Tschechische Republik, sie hat

mit Österreich schon über eine neue Station bei Prag diskutiert. Dänemark,

Irland und die Niederlande scheiden aus NELS aus. Auch Deutschland wird den

Vertrag nicht verlängern, es hofft, daß LORAN-C auf privater Basis

weiterbetrieben werden kann und mit anderen privaten Systemen in Wettbewerb

tritt. Norwegen will ebenfalls den Vertrag auslaufen lassen, das System werde

zu wenig genutzt. Hoffentlich stellt man nicht nach dem Abschalten fest, wie

dringend LORAN-C zur Absicherung der Satelliten-System

erforderlich wäre.

Eine

Kette in Saudi-Arabien deckt das östliche Mittelmeer, das Rote Meer,

den Persischen Golf, den Golf von Aden, den Golf von Oman und einen Teil des

arabischen Meeres ab. China baute ein LORAN-C-Netz an der Küste auf.

Die Betriebsaufnahme der 6 Sender erfolgte im Frühjahr 1994. Auch Indien

nahm den Betrieb der neu erbauten Ketten bei Bombay und Kalkutta 1994 als

Ersatz für DECCA auf. In Südkorea wurden 2 Stationen einer ehemaligen

Kette der US Luftwaffe modernisiert. Neben diesen spezifischen Aktivitäten

bildete sich 1992 auch in Ostasien eine LORAN-C-Gruppe mit den Mitgliedern

China, Japan, Korea und Rußland (FERNS,

Far East

Radio Navigation

Service).

Im

Nordpazifik besteht bereits seit 1987 eine Zusammenarbeit zwischen den USA und

der UdSSR/GUS. Für die gemeinsame USA/GUS-Kette erfolgte die

Betriebsbereitschaftserklärung ebenfalls 1994. Nach Rückzug der USA aus

dieser Kette übernahm Japan Ende 1994 die Aktivitäten.

Der

Grund für den überraschenden Ausbau bzw. Erhalt des LORAN-C-Netzes war die

Erkenntnis der Staaten, daß die Verkehrssicherungspflicht in den eigenen Gewässern

nur durch ein zu GPS redundantes, weitgehend störungssicheres, nicht militärisches

Navigationssystem zu gewährleisten sei.

Unabhängigkeit

von GPS

Es

ist für die EU nicht zu akzeptieren, daß innerhalb der nächsten 10 Jahre

nicht nur alle europäischen, kritischen Transportaktivitäten, sondern auch

Mobilfunk, Stromversorgung und andere zeitkritische Systeme allein von GPS abhängig

wären. ESA, EUROCONTROL und EU Kommission bildeten bereits im März 1998 eine

High Level Group (HLG) für Verhandlungen mit den USA über eine europäische

Beteiligung und Kontrolle bei GPS.

Da

die USA dazu nicht bereit waren, fiel am 17.Juni 1999 im EU-Ministerrat die

Entscheidung für GNSS-2, genannt GALILEO. Damit war die Definitions-Phase für

GALILEO genehmigt. Parallel fanden Gespräche mit anderen Staaten über eine

Beteiligung statt (speziell mit Rußland wegen der

GLONASS-Management-Erfahrungen und der GLONASS-Frequenzen). Erst am 26.März

2002 fiel die endgültige Entscheidung, 12 Monate später hatten sich dann

endlich auch Deutschland und Italien geeinigt. Inzwischen unterzeichnete China

zum Ärger der USA eine Absichtserklärung, sich mit EUR 200 Mio. zu

beteiligen. Auch Indien, Kanada,

Israel, Ukraine und GUS haben

Interesse an GALILEO bekundet.

Am

30.Okt.2000 startete China für Testzwecke seinen ersten

Navigations-Satelliten. Es sollte ein GPS ähnliches System aufgebaut werden,

vorrangig für Landnavigation (Straße, Schiene).

GALILEO

Das System soll zu GPS

kompatibel sein. Da GALILEO unter privater Beteiligung (public private

partnership) betrieben werden soll, werden fundamentale Systembeschreibungen

wie bei GPS, z.B. das Interface Control Doc (ICD), nicht allgemein zugänglich

sein.

Vorgesehen

sind für das System 27 plus 3 Reservesatelliten auf 3 Bahnen in 23.616km Höhe.

Die Bahnen besitzen eine Neigung gegen den Äquator von 56° (GPS 55°) und

sind jeweils mit 10 Satelliten besetzt. Die Umlaufzeit beträgt 14h (GPS 12h).

Das

Meßprinzip bei GALILEO entspricht dem von GPS, es werden

die Entfernungen zu den sichtbaren Satelliten gemessen (Ranging Codes).

Es sind zwei GALILEO‑Kontrollzentren vorgesehen, zusätzlich wird es

noch örtliche Zentren geben, die befugt sein werden, ermittelte Integritätsinformationen

zu den Satelliten zu übertragen. So soll sichergestellt werden, daß im

fertigen System immer von mindestens 2 Satelliten, höher als 25° über dem

Horizont stehend, aktuelle

Integritätsinformationen zu empfangen sind.

Wie

bei GPS arbeiten alle Satelliten auf den gleichen Frequenzen, die

Unterscheidung erfolgt anhand des für jeden Satelliten spezifischen Codes,

Von

GALILEO sollen folgende Navigationsdienste angeboten werden:

SAR‑Dienst

Er läßt erstmals zu, daß der Alarmauslösende eine Bestätigung seines

Alarms erhält.

War

bislang auf Druck Frankreichs das unsichere Cospas-Sarsat vorgesehen, scheint

jetzt aufgrund deutscher Aktivitäten das erheblich sichere INMARSAT-E eine

Change zu haben. Die deutsche Entwicklung der Signalstruktur der INMARSAT-Seenotboje

einschließlich der Erdefunkstelle in Perth, Australien, wurden mit

erheblichen deutschen Steuermitteln unterstützt.

Open

Service (OS) Er kann von

jedermann kostenlos genutzt werden. Es stehen 6(!) unterschiedliche, unverschlüsselte

Signale, davon 3 ohne Daten als Ranging Codes (Meßsignale), auf 3 Trägerfrequenzen

(E5a/1176,45MHz, E5b/1207,14MHz, und E2‑L1‑E1/1575,42MHz) zur Verfügung.

Dieser Dienst ist vergleichbar mit dem zukünftigen, modernisierten GPS mit

einem dritten Signal L5 für zivile Anwender (Block IIF und Block III

Satelliten).

Commercial

Service (CS) Bei ihm erfolgt

der Zugang über einen Service Provider, d.h. es ist eine Anmeldung und

Bezahlung Voraussetzung. Als Gegenleistung stehen 2 zusätzliche, verschlüsselte

Signale mit Ranging Code und Daten auf einer weiteren Trägerfrequenz

(E6/1278,75MHz) zur Verfügung.

Safety

of Life Service (SoL) Er ist

ebenfalls kostenpflichtig. Er benutzt 4 Signale und erhält Zugriff auf die

Integritätsinformationen. Dieser zertifizierte Dienst soll mit zertifizierten

Zweifrequenz‑Anlagen arbeiten.

Public

Regulated Service (PRS) Er

arbeitet mit 2 verschlüsselten Signalen auf zwei verschiedenen Frequenzen

(E6, E2‑L1‑E1). Dieser Dienst ist hinsichtlich Zugang und

Anwendung vergleichbar mit dem jetzigen militärischen Anteil bei GPS (PPS mit

P‑ und Y‑Code).

PRS ist die Ursache einer

bis heute noch nicht völlig ausgeräumten Verstimmung zwischen der EU und den

USA. Der Mißbrauch der Satelliten-Navigationssysteme kann eine Bedrohung der

nationalen Sicherheit bedeuten. Eine typische Maßnahme dagegen ist das

Vorhalten von Möglichkeit, um in Krisensituationen die als gefährlich

angesehenen Signale (primär die offenen, zivil genutzten Signale) zu

beeinflussen.

Im

Rahmen der Modernisierung von GPS beabsichtigen die USA ein weiteres, verschlüsseltes

militärisches Signal (M‑Code) einzuführen. Der erste Satellit mit

M-Code soll 2005 gestartet werden. Hierfür ist aber, wie für den Public

Regulated Service, das Signalband E2 - L1 - E1 vorgesehen. Die USA könnten im

Krisenfall zum eigenen Schutz zwar örtlich die zivil genutzten Teile des

Bandes stören, den für sie dann ebenfalls gefährlichen PRS‑Teil von

GALILEO könnten sie hingegen unter Gewährleistung der Sicherheit des eigenen

M‑Code nicht stören.

Am

26.Juni 2004 (Dublin) kamen USA und EU dann u.a. überein, daß

---

PRS und M-Code getrennt werden,

---

zukünftig die zivil genutzten Signale von GPS und GALILEO eine

einheitliche Signalstruktur erhalten,

---

die unterschiedlichen geodätischen Bezüge und die Zeitsysteme

interoperabel sein sollen.

Damit

schienen US Sicherheitsbedenken ausgeräumt und die Voraussetzungen für ein

echtes Kombinationssystem GPS/GALILEO geschaffen. Seit kurzer Zeit steht

jedoch eine erneute Drohung der USA im Raum. Die EU sieht für GALILEO als

rein zivilem System im Konfliktfall keine Signalveränderung oder –abschaltung

zur Nutzungseinschränkung vor. Dies soll selbst dann gelten, wenn GALILEO in

einem Krieg gegen die USA genutzt werden sollte. Die USA wollen in solchem

Fall, insbesondere wenn China am Konflikt beteiligt sein sollte, GALILEO nicht

nur reversibel stören sondern auch irreversibel (Zerstörung der Satelliten).

Spätestens

im Juni 2006 müssen erste GALILEO‑Signale aus dem Orbit zu empfangen

sein, um die Reservierung der Frequenzen bei der ITU (International

Telecommunication Union) aufrechtzuerhalten. Am 11.Juli 2003 wurde der Auftrag

für erste Testsatelliten vergeben, die britische Firma Surrey Space

Technology Limited (SSTL) baut den ersten Satelliten (EUR 27,9 Mio., Start

2.Halbjahr 2005). Der Auftrag für den zweiten Satelliten (EUR 72,3 Mio.) ging

an Galileo Industries (GaIn). Beide Satelliten werden voraussichtlich mit

Soyuz‑Raketen von Baikonur in Rußland gestartet.

Um

GALILEO benutzen zu können, bedarf es selbstverständlich neuer

Navigationsanlagen. Für den Sportbootbereich genügt eine Einfrequenzanlage

die lediglich die offenen Signale von GPS und GALILEO auf dem Band

E2‑L1‑E1 verarbeiten kann. Mehrfrequenzanlagen ergeben unter

anderem zwar bessere Positionsgenauigkeiten, die aber von keiner Seekarte

unterstützt werden kann. Schon die mit heutigen GPS‑Anlagen erreichten

Genauigkeiten lassen sich in der Seekarte kaum noch nutzen.

Absicherung

der Satelliten-Navigation

GPS

ebenso wie das zukünftige GALILEO wird in seiner Funktionsfähigkeit von

unabsichtlichen (wie z.B.: unerkannte Satelliten-Signalmängel,

Ausbreitungsanomalien z.B. durch Sonnenaktivität, Reflexionen und

Abschattungen) aber auch absichtlichen Störungen vermindert oder sogar verfälscht.

In die Kategorie absichtlicher Beeinflussungen fallen Manipulationen im

Konfliktfall aber auch Störungen durch Terroristen oder Hacker. Die Störtechniken

sind bekannt, entsprechende Einrichtungen auf dem Markt (schon 1997 wurde für

$3.500 auf der Moskauer Luftfahrtschau ein GPS-Störsender angeboten). Sie

sind aber auch leicht zu bauen, Anleitungen bietet das Internet. Bauteile für

ca. $500 genügen für eine Störreichweite von ca. 200 km. Damit ließe sich

die GPS-Navigation über die Breite vieler Meeresengen, beispielsweise des

englischen Kanals oder der Elbmündung, zum Erliegen bringen. Die Wirkung des

Störsenders verbunden mit einer Verminderung seiner Auffindbarkeit ließe

sich leicht durch einen Zufallsgeber als Ein/Aus-Schalter steigern. Die

Erzeugung eines GPS-ähnlichen Signals würde die Störreichweite bei gleicher

Leistung noch um etwa den Faktor 10 erhöhen.

Je

umfangreicher die Anwendungen und Abhängigkeiten von GPS werden, desto größer

wird auch der Anreiz für absichtliche Störaktivitäten (vergl.

Internet-Hacker). Die weiträumigen Stromversorgungsstörungen im Jahre 2003

(14.Aug. NE-USA, 12.Aug. London, 23.Sept. Dänemark/Südschweden, 28.Sept.

Italien) hatten ihre Ursache nicht in einer GPS-Störung aber die

Stromverteilung, auch in Deutschland, stützt sich weitgehend auf die

Zeitinformationen von GPS. Der 11.Sept.2001 hat gezeigt, daß alles was

geschehen kann auch geschieht.

Differential-GPS

(DGPS oder Land-Based Augmentation System, LBAS) war der erste Ansatz zur

partiellen Absicherung von GPS. Von einer Referenz-Station, werden

international standardisierte GPS-Korrekturen ermittelt und ausgesendet. Die

Verwendung der Korrekturen in der Bordanlage ergibt in einem begrenzten Gebiet

um die Referenz-Station einen auf etwa ±3m verminderten Fehler. Viel

wichtiger ist aber, daß sich die Integrität von GPS verbessert, d.h. es wird

rechtzeitig vor an Bord nicht erkennbaren Mängeln der Satelliten-Signale

gewarnt. Der geringe Positionsfehler von ±3m ist für die Navigation ohnehin

nicht erforderlich, schon ±13m erfordern

erhöhte Aufmerksamkeit, da viele Seekarten diese Genauigkeit nicht unterstützen.

Inzwischen

gibt es in Europa ca. 160 DGPS-Sender, sie nutzen die ehemaligen

Funkfeuerfrequenzen, allerdings verteilte man die 64 Frequenzen am

18./19.Sept.2001 neu, um gegenseitigen Störungen zu vermeiden.

Insgesamt

wurden in über 30 Ländern DGPS-Stationen gebaut oder haben ihren Betrieb

bereits aufgenommen. Die Nutzung ist kostenlos. Die US Coast Guard erklärte

am 15.März 1999 ihr DGPS für voll verwendungsfähig. An der Abdeckung der

gesamten USA mit DGPS (Nationwide DGPS, NDGPS) wird gearbeitet. Auch in

Deutschland sind die Aufträge für den Aufbau 5 zusätzlicher DGPS-Stationen

vergeben (Zeven/Niedersachsen, Koblenz, Iffezheim/Baden-Württemberg, Bad

Abbach/Bayern, Mauken/Oberelbe/Sachsen-Anhalt). Sie sollen die Binnengewässer

abdecken, mit dem Nebeneffekt, daß das gesamte Bundesgebiet abgedeckt wäre.

Nach

erfolgreichen Versuchen mit einem geostationären

INMARSAT-Nachrichten-Satelliten, werden jetzt versuchsweise von 4 Satelliten

(15,5°W, 21,5°E, 25°E, 64°E) Korrekturen für GPS und Warnungen bei Störungen

verbreitet. Dieses, als GNSS-1 oder EGNOS

(European Geostationary

Navigation Overlay

Service) bezeichnete System,

sollte 2004 voll betriebsklar sein und Europa, Atlantischen-, Afrika und

Mittleren Osten abdecken. Als Betriebsdauer sind 5 Jahre mit der Möglichkeit

einer Verlängerung auf 10 Jahre vorgesehen. Das System ist dem amerikanischen

Wide Area

Augmentation System,

WAAS (Satelliten auf 54°W und 178°E)

und dem japanischen MTSAT (Multi-Function

Transport Satellite)

vergleichbar und sollte, wie diese, primär der Luftfahrt dienen. Inzwischen

wird es aber auch erfolgreich in anderen Verkehrsbereichen angeboten. Die

japanische Regierung genehmigte im April 2003 $461 Mio.(insgesamt $1,6

Milliarden für 12 Jahre) für die Entwicklung eines Quasi

Zenith Satellite

System (QZSS), mit dem die

Positionsermittlung in Tälern und städtischen Häuserschluchten verbessert

werden soll. Der erste Start der insgesamt 3 Satelliten ist für 2008

vorgesehen. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in Kanada (CWAAS), China (Satellite

Navigation Augmentation System, SNAS) und Indien (GAGAN).

Das

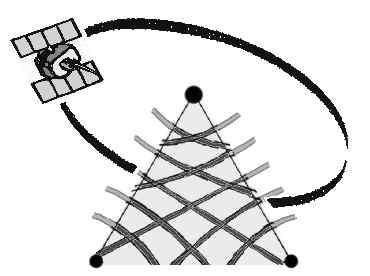

Funktionsprinzip dieser satellitengestützten Differential-Systeme(Space-Based

Augmentation System, SBAS) unterscheidet sich von den erdgebundenen DGPS (LBAS)

Die Struktur der

abgestrahlten Signale wurde jedoch genau wie bei DGPS international genormt.

Es sind auch hier Referenzstationen beteiligt und zwar eine Vielzahl. Die

Verteilung der Informationen an die Nutzer erfolgt über geostationäre

Satelliten. Die Bezeichnungen für die beteiligten Einrichtungen bei den

verschiedenen SBAS sind jedoch nicht einheitlich, obwohl ihre Aufgaben

identisch sind. Nachfolgend werden die Bezeichnungen von EGNOS benutzt.

Über

das Versorgungsgebiet sind zahlreiche Reference

and Integrity Monitoring

Stations (RIMS) verteilt. Von

ihnen werden die Entfernungsfehler zu den jeweils sichtbaren Satelliten

ermittelt. Sie werden jedoch nicht als Korrekturen direkt an die Nutzer

verteilt. Statt dessen werden sie in einer zentralen Kontrollstation, Mission

Control Center

(MCC), verarbeitet. Davon gibt es ebenfalls zur Sicherheit mehrere, es ist

jedoch nur jeweils eines aktiv. Die verschiedenen Fehleranteile des

Satelliten-Signals werden dort herausgearbeitet. Uhren-, Bahndatenfehler können

dabei dem jeweiligen Satelliten zugeordnet werden, während der Ionosphären-Ausbreitungsfehler

ortsabhängig ist. Er wird für die Punkte eines Gitternetzes berechnet,

dessen Größe sich aus der geographischen Verteilung der RIMS ergibt. Dieses

mit Werten besetzte Netz bestimmt das Versorgungsgebiet. Ein weltweit gültiges

Gitternetz wurde bereits definiert, die Punktabstände betragen zwischen 55°N

und 55°S

jeweils 5°

in Breite und Länge, in höheren Breiten bis 75°

erhöht sich der Abstand auf 10°.

Abhängig von der Geschwindigkeit mit der sich die verschiedenen Fehler ändern,

erfolgt die Aufdatierung der Korrekturen alle 1 bis 5 Minuten. Sie werden von

Erdestationen, Navigation Land

Earth Station

(NLES, je 2 für jeden Geo-Sat.), zum geostationären Satelliten (positioniert

36.000 km über dem Äquator) übertragen.

Alle

Geo-Satelliten geben die Informationen in einen genormten Datentelegramm an

den Nutzern weiter. Er soll aus Sicherheitsgründen jeweils die Signale zweier

Geo-Satelliten empfangen können. Die GPS-Anlage des Nutzers korrigiert dann

Uhren-, Bahndatenfehler der benutzten GPS-Satelliten direkt. Die empfangenen

Ausbreitungskorrekturen der zur eigenen Position nächstgelegenen Netzpunkte

werden gemittelt. Das Ergebnis dient dann dazu, das im GPS-Empfänger benutzte

Ionosphären-Ausbreitungsmodel zu verbessern. Ohne diese Korrektur verwendet

der GPS-Empfänger ein globales, von den GPS-Satelliten etwa wöchentlich

aufdatiertes Ausbreitungsmodel, das keine zeitlich und/oder örtlich begrenzt

auftretenden Unregelmäßigkeiten berücksichtigen kann, wie sie

beispielsweise Sonnenaktivitäten erzeugen. Der Gewinn des SBAS-Korrekturverfahrens

ist ein auf etwa ±3

m verminderter Standortfehler.

Da

von den Referenzstationen die GPS-Satelliten auch auf Signalmängel beobachtet

werden, kann gegebenenfalls innerhalb von 6 s (Luftfahrtforderung) eine

entsprechende Warnung der Nutzer erfolgen.

Alle

Informationen werden von den Geo-Satelliten auf der gleichen Frequenz

ausgestrahlt, die auch für das zivil nutzbare GPS-Signal verwandt wird, L1 =

1575,42 MHz. Ein zusätzlicher Empfänger, wie er beim bodengestützten DGPS

erforderlich ist, entfällt daher. Hinzu kommt, daß auch die Struktur des

Signals ähnlich der des GPS-Signals gewählt wurde. Dadurch können die

geostationären Satelliten wie zusätzliche „GPS-Satelliten“ auch für die

Standortbestimmung herangezogen werden. Wegen dieser Zusatzfunktion werden sie

von den Referenzstationen wie die GPS-Satelliten beobachtet und ihre eventuell

fehlerhaften Daten korrigiert bzw. ihre Funktion „GPS-Satellit“

abgeschaltet, ohne daß davon die Übertragung der Korrekturdaten und

Warnungen beeinflußt sein muß. Die Geo-Satelliten unterliegen darüber

hinaus aber ähnlichen Beschränkungen wie die GPS-Satelliten, ihre Signale können

abgeschattet werden.

Die

GPS-Ergänzung durch SBAS hat drei Aspekte:

1)

Verminderung des

Standortfehlers durch Verbesserung des Ausbreitungsmodels,

2)

Integritätsgewinn durch schnelle Warnung bei vom Nutzer nicht

erkennbaren Signalmängeln einzelner GPS-Satelliten,

3)

Erhöhung der Satellitenanzahl für die Standortbestimmung.

WAAS

besitzt seit dem 10.Juli 2003 für die Luftfahrt den Status Initial

Operational Capability (IOC). Für bodengebundene Anwendungen kann es voll

benutzt werden.

Es

gibt daneben noch einige firmeneigene DGPS-Netze z.B. von Sercel, Racal, Fugro,

die allerdings nur gegen eine Gebühr genutzt werden können. Weitere Stützungsverfahren

befinden sich bei BOEING, LOCKHEED MARTIN und HUGHES SPACE and COMMUNICATION

in der Entwicklung. Ihnen ist gemeinsam, daß sie Satelliten benutzen sollen.

Es

darf allerdings nicht übersehen werden, daß im Konfliktfall auch die

Wirksamkeit der Differential-Korrekturen durch Manipulationen an GPS beeinträchtigt

werden kann! Bei Ausfall von GPS ist jede Form eines Differential-GPS ohnehin

völlig nutzlos. DGPS bietet auch keinen Schutz gegen örtliche Störsender.

Es müßte also immer angestrebt werden, ein zweites, unabhängiges

Navigations-Verfahren zur Stützung heranzuziehen.

Als

redundantes, terrestrisches Verfahren zu GPS kristallisierte sich, auch aus Gründen

der Vereinheitlichung, LORAN-C heraus. Selbst die USA hoben das geplante

Betriebsende ihrer LORAN-C-Ketten ohne Angabe eines neuen Termins auf. Die

nordeuropäischen Ketten sollten vormals mindestens bis 2010 betrieben werden.

Auch aus der GUS wurde bekannt, daß dort die LORAN-C-Ketten neben dem eigenen

Satelliten-Navigationsverfahren GLONASS in Betrieb bleiben sollen.

Das

nordeuropäische LORAN-C-Netz (NELS) weist eine hervorstechende Besonderheit

auf: alle 4 Ketten sind untereinander synchronisiert. Inzwischen modernisieren

die USA ihre Ketten mit dem gleichen Ziel. Damit wird die strenge Verbindung

eines Hauptsenders mit seinen 3 bis 4 Nebensendern bei der Navigationslösung

weitgehend aufgehoben; es kann eine beliebige Kombination der verschiedenen

Sender für die Positionsbestimmung herangezogen werden. Da das Netz nicht nur

in sich, sondern auch mit GPS synchronisiert ist, können Navigationsanlagen

gebaut werden, die beide Verfahren gleichzeitig nutzen. Jeder LORAN-C-Sender

wird hierbei als zusätzlicher, "Pseudo"-GPS-Satellit angesehen.

Diese Methode gestattet es, Verfahrensmängel sowohl bei LORAN-C als auch bei

GPS zu erkennen, dies wäre bei Nutzung nur eines Verfahrens nicht möglich.

Diese Entwicklung stützt sich auf deutschen Studien (BMVtg,

WSD Nord)

Die

Techn. Universität Delft entwickelte außerdem eine Methode, das

LORAN-C-Signal (100 kHz) mit DGPS-Korrekturen zu

modulieren. Dies als EUROFIX bezeichnete Verfahren wurde auf der Station Sylt

installiert und kann seit dem 10.Aug.1999 ohne Einschränkungen genutzt

werden. Im Jahre 2000 sind die EUROFIX-Stationen Bø, Værlandet (Norw.) und

Lessay (Frankr.) hinzugekommen. Die Korrekturen ergeben GPS-Positionsfehler

von ±3m (95%) in einer Entfernung von 400km; auch in Gebirgstälern (Alpen,

1000km Entfernung) und Häuserschluchten wurde die volle Funktionsfähigkeit

nachgewiesen. Bei vollständigem Ausbau wären in vielen Gebieten mehrere

EUROFIX-Stationen zu empfangen. Dadurch können zusätzlich statistische

Methoden zur Fehlererkennung eingesetzt werden, ähnlich wie es bei GPS mit

mehr als 4 brauchbaren GPS-Satelliten möglich ist. Zusätzlich könnten in

Nordeuropa die DGPS-Stationen eingespart werden. In den USA und Rußland

durchgeführte Untersuchungen ergaben dieselben guten Ergebnisse. Die USA

arbeiten im Rahmen ihrer LORAN-C-Modernisierung an einem zu EUROFIX ähnlichen

Verfahren eLORAN.

Inzwischen

strahlen 4 NELS-Stationen EUROFIX-Signale aus. Parallel wurde die Entwicklung

preiswerter Empfängerbausteine gefördert. Die EU stellte Mittel im Programm

"Integrated Ship Control" bereit. Das GAUSS-Komitee (Global

Augmentation for Satellite

Systems) erarbeitete unter

deutscher Leitung mit namhaften internationalen Fachleuten die IMO

Spezifikationen für Frequenznutzung und integrierte Empfangsanlagen.

Neben

der Verminderung des GPS-Fehlers auf ca. ±3m und des auch hier vorhandenen,

viel wichtigeren Integritätsgewinnes ist zusätzlich eine Verbesserung bei

LORAN-C möglich. LORAN-C besitzt, wie jedes Navigationsverfahren,

systematische Fehler, hier bedingt durch unterschiedliche

Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Die Korrektur der Signalausbreitung über See

vom Sender zum Empfänger wird durch den gut erfaßbaren

Secondary Phase Faktor (SF)

berücksichtigt. Sind jedoch vom Signal auch Landgebiete zu überbrücken, über

denen die Ausbreitungsgeschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind, so bedarf

die Positionsbestimmung einer weiteren Korrektur, dem Additional

Secondary Phase Factor

(ASF). Dieser zeigt eine ausgeprägte Abhängigkeit vom Empfangsort. Mit

EUROFIX/GPS läßt sich erstmals jederzeit und laufend die Gesamtkorrektur

ermitteln (SF zuzüglich ASF), quasi als Differenz zwischen den Positionen aus

dem reinen LORAN-C und dem EUROFIX-DGPS. LORAN-C, auf diese Weise laufend

kalibriert, weist bei Ausfall von GPS/DGPS einen Fehler von 20...30m auf. Mit

diesem Fehler ist es hervorragend als kurzzeitige Redundanz zu GPS geeignet.

Das jetzige LORAN-C läßt sich insgesamt nicht mehr mit dem

Hyperbel-Verfahren vergleichen, wie es vor 10 oder 15 Jahren an Bord

einsetzbar war.

LORAN-C

ist nicht mehr als Stand-Alone-System zu betrachten. Im zukünftigen

Navigations-Verfahrens-Mix wird das Global Navigation Satellite System (GNSS)

die primäre Komponente sein.

Da

in naher Zukunft Satelliten-Verfahren nicht sämtliche Anforderungen der

Nutzer erfüllen können, sollte LORAN-C als Stützung, insbesondere aber als

Integrationsbestandteil eines robusten

Navigationssystems, dienen. Die Integration sollte dabei auf der

Nutzerebene, d.h. in der Navigationsanlage erfolgen.

Dieser

Tatbestand blieb dem BMVBW aber offenbar ebenso wie das Gefährdungspotential

bei GPS und GALILEO bisher verborgen, wie sonst hätte man den Vertrag mit

NELS für 2005 auslaufen lassen können. Nur Aktivitäten für Reaktionen, wie

Havarie-Kommando oder Seeunfalluntersuchungsbehörde genügen nicht, so

notwendig sie auch sind. Das Schicksal des europäischen LORAN-C-Netzes als

Ergänzung und Sicherung der Satelliten-Navigation ist über 2005 hinaus

unsicher. Im Gegensatz dazu investieren die USA als Betreiber von GPS jährlich

ca.$ 20 Mio. in die LORAN-C-Modernisierung.

In

Diskussionen über LORAN-C wird immer wieder übersehen, daß es sowohl

senderseitig als auch empfängerseitig in den letzten Jahren eine enorme

Fortentwicklung genommen hat, es kann GPS ersetzen in Gebieten mit

Sichtbehinderungen zu den Satelliten; EUROFIX (als DGPS mit Integrity-Information)

könnte ohne weiteres die Zahl der DGPS-Stationen mit den ehemaligen

Funkfeuerfrequenzen reduzieren. Verglichen mit den Gelder für die Entwicklung

und den Aufbau von EGNOS und Galileo sind die Kosten für eine europaweite

Erweiterung von LORAN-C und den Betrieb ein Taschengeld.

Auch kombinierte

Navigationsanlagen für GPS und GLONASS werden bereits angeboten, um Mängel

des einen Verfahrens durch das zweite ausgleichen zu können. Die Methode hat

ihre Brauchbarkeit bewiesen, hängt aber von der unsicheren Zukunft von

GLONASS ab.

Ebenso

wird es kombinierte GPS/GALILEO-Anlagen geben, nicht nur zur gegenseitigen Stützung

sondern auch zur Verminderung des Positionsfehlers.

Es

darf aber nicht verkannt werden, daß die Kombination zweier

Satelliten-Verfahren, die im gleichen Frequenzbereich und mit etwa gleicher

Leistung arbeiten, auch sehr einfach simultan gestört werden können, im

Gegensatz zur Kombination LORAN-C/GNSS.

Eine

in GPS selbst begründete Sicherungsmöglichkeit stellt RAIM

(Receiver Autonomous

Integrity Monitoring)

dar. Bei einem Überangebot an nutzbaren GPS-Satelliten, augenblicklich sind

bis zu 30 statt 24 aktiv, wird vom Empfänger über mathematische Methoden auf

mängelbehaftete Satelliten-Signale rückgeschlossen und diese für die

Positionsberechnung nicht benutzt. Sind jedoch die Signale von mehr als einem

Satelliten fehlerhaft, kann es Probleme geben. Diese Technik ist für

zulassungspflichtige GPS-Anlagen inzwischen vorgeschrieben. Sportboot-Anlagen

sind nicht zulassungspflichtig und verfügen bisher noch nicht über diese

Technik. Der zusätzliche Software-Aufwand lohnte sich bislang nicht. Die künstliche

System-Verschlechterung SA überdeckte ohnehin weitgehend alle

Software-Feinheiten.

Welches

dieser Verfahren, die nicht kompatibel sind, d.h. mit einer Bordeinrichtung

nicht wahlweise einsetzbar sind, sich durchsetzen wird, muß abgewartet

werden.

ROYAL

INSTITUTE OF

NAVIGATION "NAVIGATION

CONFERENCE 02"

(GNSS

VULNERABILITY, London, 5-7 November 2002)

Am

Ende der Konferenz wurde folgende Resolution verabschiedet:

"

In order to insure that

GALILEO can contribute to a robust global navigation and timing infrastructure,

this conference strongly recommends that European Administrations recognise

the key findings of the US Volpe Report, the NAV 02 proceedings and other

studies of the significant vulnerability of GNSS to loss of signal,

interference and jamming. The conference noted that many of these concerns

apply to GALILEO as well as GPS.

The Volpe Report identifies the need to ensure that appropriate and adequate

alternative systems are maintained as required for the use by maritime,

aeronautical and land navigators, as well as for timing and telecommunications

applications.

An Action Plan should be formulated as a matter of urgency to address this

issues. This should be used as an input to the European Radionavigation Plan."

Auch

auf allen folgenden nationalen und internationalen Fachkonferenzen, an denen

der Verfasser teilnahm, wurde ungeteilt die gleiche Ansicht vertreten, ohne daß

bisher Reaktionen zur Sicherung der Satelliten-Navigation aus europäischen

Regierungskreisen oder der EU-Kommission

vorliegenaußer einigen Ausnahmen wie England und Österreich.

Fazit:

Als

Schlußfolgerungen ergeben sich:

1)

Es sind zwei Zeitabschnitte

zu unterscheiden:

a) bis zur Betriebsaufnahme eines zivil kontrollierten

Satelliten-Navigationssystems (GALILEO 2008?) oder -Überwachungsverfahrens

b) nach Betriebsaufnahme

des zivilen Systems.

2)

Folgende Veränderungen

sind in den Zeitabschnitten zu erwarten:

a) GPS kann benutzt werden, wegen fehlender Integrität sollte parallel

jedoch aus Sicherheitsgründen ein redundantes Verfahren mindestens aber LBAS

oder SBAS eingesetzt werden.

LORAN-C

kann bis auf weiteres integriert mit GPS als Backup zu GPS dienen.

Differential-GPS und/oder EUROFIX/eLORAN werden

ausgebaut

b)

Ein international verwaltetes und betriebenes

Satelliten-Navigationssystem (GNSS) oder Sat.-Nav.-Überwachungs-

bzw. Ergänzungsverfahren wird den Betrieb anderer Funknavigationssysteme dann

bei vielen aber nicht allen Anwendungen überflüssig machen

Home-Page

Page by Bobby Schenk

E-Mail: mail@bobbyschenk.de

URL of this Page is: https://www.bobbyschenk.de/n000/blauHH05.html

Impressum und Datenschutzerklärung